音楽の進歩は、技術の進歩と密接な関係にあります。

新たな技術の誕生は、時には既存の音楽産業を脅かし、時に音楽自体を発展させてきました。

ラジオ番組の登場によりレコード産業は不況に陥り、MP3登場以降によるCDなどのパッケージ音源の売上は低迷しました。一方で、ファイル共有ソフトは違法コピーの温床というレッテルを貼られましたが、現在その仕組みを応用したストリーミングサービスが、音楽不況を解消する救世主と期待されています。

この記事では、レコード誕生以降の音楽の歴史や推移をまとめてみました。読み物としてお楽しみください。

蓄音機の誕生 -音の録音・再生が可能になった-

音楽は太古より大衆に親しまれてきましたが、産業としての音楽の系譜は、蓄音機の発明によって「音楽の保存が可能になった時」から始まります。

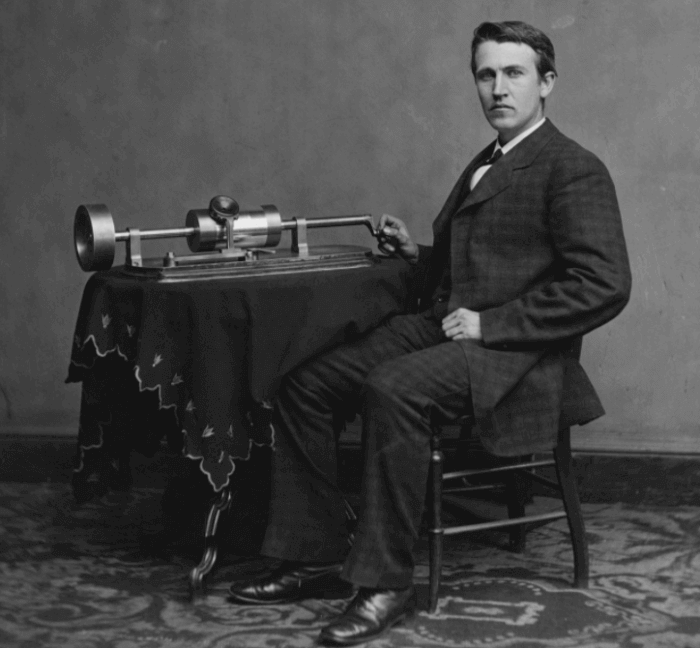

1877年~ エジソンが初代蓄音機「フォノグラフ」を発明

1877年12月6日、エジソンは音声を録音・再生する装置の発明に世界で初めて成功し、この装置は「フォノグラフ」と名付けられました。フォノグラフは、円筒状の金属に錫箔(すずはく)を巻き付けるモノで、数十秒程度の音を録音・再生できるものでした。

レコードの誕生 -音楽産業のはじまり-

当時のエジソンにはまだイメージは無かったようですが、フォノグラフの発明が後に、音楽産業発展のきっかけになったのです。フォノグラフ発明10年後の1887年、円盤式蓄音機「グラモフォン」が誕生し、レコードの原型が完成します。

1887年~ 円盤レコード再生するグラモフォン登場

グラモフォンは、エジソンのフォノグラフより録音可能時間が長く、プレス装置で容易に成型・生産も出来るため、音楽メディアとして標準規格化されます。

その後、グラモフォンの製造・販売のための会社「ベルリーナ・グラモフォン社」が設立。現在のビクターやHMVなどは、このグラモフォン社から派生した会社です。グラモフォンは、優れたアーティストに贈られる「グラミー賞」の名前の由来でもあり、グラミー賞受賞者に贈られるトロフィーもグラモフォンを模したものになっています。

1920年頃~ ラジオの普及によりレコードは絶滅寸前に

レコードの誕生から少し遅れて1895年、イタリアの発明家マルコーニによって無線によるメッセージの送受信が実用化され、ラジオが誕生しました。ラジオは順調に普及していき、大衆はラジオ番組から流れる音楽を楽しむようになりました。

無料で音楽が聴き放題で、さらに音質もレコードより良いラジオの普及に伴い、レコードは一気に下火になり、レコードの売上は最盛期の25分の1まで落ち込みました。

レコード業界は、音質の向上や低価格化などでラジオに対抗しますが、あるものの登場によって追い風が吹きはじめます。

1940年頃~ ジュークボックスがレコードを救った

ジュークボックスとは、レコード再生の自動販売機の様なもので、硬貨を投入することで、内蔵されている複数枚のレコードの中から好きな楽曲を再生することができる装置です。ジュークボックスは1940年頃から、主に酒場等の人が集まる場所で普及していきました。

酒場のジュークボックスでかかった曲がヒットするという現象も起こり始め、レコードに復活の兆しが見え始めます。当時のレコードの出荷先の半数以上がジュークボックス用だったとも言われており、ジュークボックスのおかげでレコードの売上も徐々に回復していきました。

カセットテープの誕生 -磁気テープがコンパクトになった-

磁気テープは、コンパクト化されるまでは「オープンリール式」といって巨大な機器を必要とするものでした。磁気テープの原型は1900年前からありましたが、第二次世界大戦時(1940年頃)にドイツで録音メディアとして実用化されました。

ドイツから世界へ広まった磁気テープは、1958年にアメリカのRCA社から小型化され、カセットテープが誕生しました。カセットテープの特徴は、レコードと比べて安価で、汚れにくく管理も楽な点です。さらにコンパクト化したことで持ち運びも容易になりました。

RCA社の後に続き、各メーカーが様々な規格のカセットテープを発表。しかし、規格が統一されていないこともあり、一般家庭にはあまり普及しませんでした。

1964年~ コンパクトカセットが標準規格に

そんな折、1964年にオランダのフィリップス社が「コンパクトカセット」を発売します。

フィリップス社は、各国のメーカーに対し「コンパクトカセットの仕様を変えないこと」を条件に、技術を無償で公開します。これにより、コンパクトカセットがカセットテープの標準規格になりました。

カセットテープのシェアは一時レコードを上回り、CDが登場するまで主要なパッケージ音源として人気を誇りました。

1979年~ ウォークマンがカセットブームを加速をさせた

ウォークマンは、ソニーが1979年7月1日に発売したポータブルカセットプレイヤーです。

「場所を選ばずに外界と遮断されて自分一人で好きな音楽を聴く」という、リスニングスタイル革命をもたらし、若年層を中心に爆発的にヒットします。

▼初代ウォークマン「TPS-L2」

あえて特許を独占せず、他メーカーに類似商品の開発を追随させながらも、一足早く自社で新製品をリリースするというソニーの戦略も功を奏します。ウォークマンは海外でも歓迎され、累計出荷台数は1億8600万台に上りました。

CDの登場 -音楽がアナログからデジタルに-

カセットの標準規格化で信頼関係を深めていたソニーとフィリップス社は、1979年、レーザー光を利用したデジタルオーディオディスクの共同開発をはじめます。これが後のCDです。

1982年~ 【CD普及】レコードからの世代交代

ソニーとフィリップス社の間では、細かい規格や内容について「胸ポケットに入るサイズかどうか」「収録可能時間は60分か74分か」など、徹底的に議論が交わされました。1982年にエジソンのフォノグラフ発表から約100年して、CDが発売されます。

ソニーによるCDの発表に対して、ほとんどのレコード業界関係者は反対の立場を表明しました。一つ目の理由は、CDはの生産ラインはレコードと異なるため、新たな設備投資に莫大な費用がかかること。二つ目の理由は、デジタル化したことでオジリナル音源と同レベルの音質でのコピーが容易になる恐れがあったからです。

既存のレコード会社が反対していたため、はじめは四面楚歌だったCDですが、徐々にシェアを拡大していき、2年後の1984年には、CDの売上がレコードを追い抜きます。

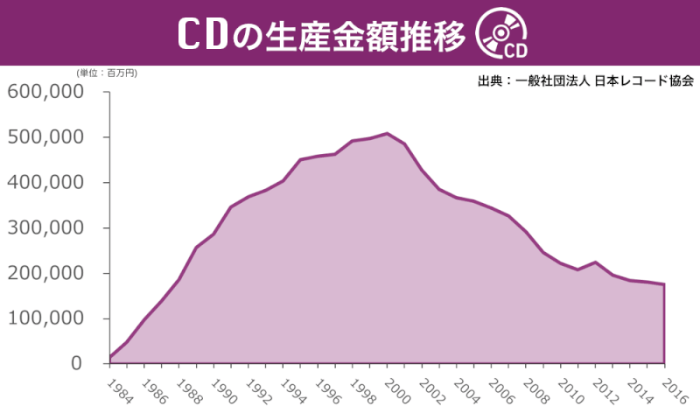

1980年代後半~ 【CDバブル】音楽市場の最盛期

1980年代後半(昭和末期)から1998(平成10年)年を頂点として、現在では想像もつかないくらいCDが売れまくった時代がありました。俗にいうCDバブルです。

ヒットの指標としてCDが100万枚以上売れることをミリオンセラーと呼びます。近年では数十万枚売れればヒット扱いになりますが、1998年の日本では25枚のアルバム、14枚のシングルがミリオンセラーを記録。音楽業界はCDと共にかつてない最盛期を迎えていました。

録音用メディア -自分の好きな楽曲を編集できる-

パッケージ音源は レコード → コンパクトカセット → CD と徐々に形を変えてきましたが、録音用メディアにも革新がありました。

1992年~ 【MD誕生】カセットの代替として普及

CDが発売されて以降、パッケージ音源としてのカセットはシェアを減少させていましたが、録音用メディアとしてはまだまだ健在でした。一方で1992年、そんなカセットを代替する新たな録音メディアとしてMD(ミニディスク)が開発され、製品化されました。

MDではCDと同様に、曲のスキップや頭出しが出来ます。さらに曲情報を入力すると再生時にディスプレイに表示されるのが特徴です。日本国内ではCD-R、MP3プレイヤーが普及するまで録音用メディアとしてMDがヒットしました。

MDは、当初はパッケージ音源も販売されていましたが、売上が芳しくなかったため、程なく店頭からは姿を消しました。CDよりも音質の面で劣っていたこともオーディオファンに背を向けられた原因といわれています。

そんなMDも、iPod登場により録音メディアとしても廃れていきました。ちなみに海外では普及する前にiPodが登場したこともあり、ほぼ不発でした。

1996年頃~ 【CD-R誕生】家庭でCDが作れるようになった

CD-Rは、書き込み可能なCDとして1989年から販売が開始されました。家庭用パソコンにCD-ROMドライブが標準搭載される96年頃から普及していき、ファイル共有ソフトやmp3プレイヤーが台頭するまでの間は特に売れました。

現在、DVD-RやUSBメモリの低価格化によってCD-Rの存在感は薄くなっていますが、音楽用メディアとしては今なお一定の需要があります。

MP3の登場 -音声ファイルの圧縮に成功-

「大きな音の前後は細かい音が聞き取れない」「音程が極めて近い複数の音は、低い方の単一の音しか聞こえない」など、人間の聴覚上の欠陥を利用した圧縮フォーマットが1995年に誕生します。それがMP3です。

MP3の名前は、同時期に別の機関によって作られた圧縮フォーマットMP2と区別するためにつけられました。

MP3は、元来のCDのフォーマットであるWAV形式の12分の1程度まで容量を圧縮することに成功しました。そして、その音質の良さや圧縮率の優秀さなどから、MP3は圧縮フォーマットの標準規格となっていきます。

1990年後半~ 【インターネット×MP3】海賊版MP3ファイルが広まっていく

MP3とインターネットの普及によって、音楽や映画などのコンテンツの海賊版が出回りはじめました。

当初、海賊版コンテンツは特定のサーバーの狭いネットワークに集まる仲間うちでのシェアにとどまりましたが、インターネットの進歩によってシェアの範囲は徐々に拡大していきます。

ネットオタク界隈では、特に発売前の楽曲を入手してデータをいち早く流出させることが何よりのリスペクトを集めました。そういったカルチャーも海賊版の拡散を加速させる一端となりました。

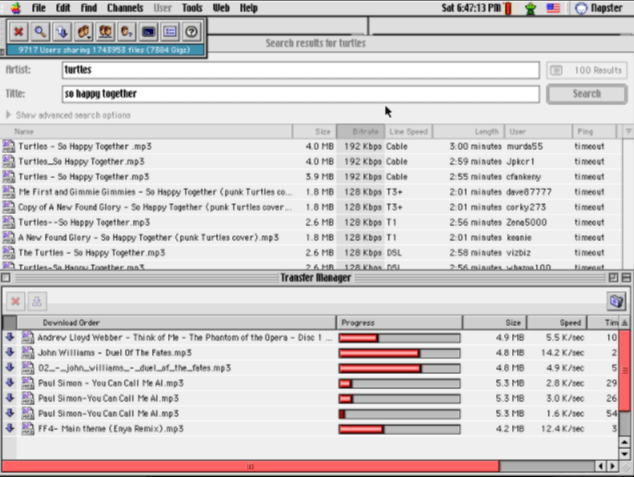

1999年~ 【Napster誕生】 初のP2Pファイル共有ソフトが海賊版の拡散を加速

MP3が世の中に広まりつつあった1999年、P2P(ピア・トゥ・ピア)という、サーバーを介さずにクライアント同士でファイルの送受信が出来るシステムを利用したファイル共有ソフトが誕生します。アメリカの学生が開発したそのソフトは、Napster(ナップスター)と名付けられました。これにより、海賊版ファイルの拡散に歯止めがかからなくなりました。

レコード業界は、Napsterを「著作権侵害を助長している」と批判します。それに対しNapster側は「あくまで場を提供しているだけで違法性はない」と主張します。

Napsterの筋書きでは、投資家からの出資金で当面の運転資金をまかない、膨れ上がったユーザー数を交渉材料にレコード業界に合法的にサービスを売却するというものでした。実際、最盛期には数千万人のユーザーがNapsterを利用しており、レコード業界の役員達はNapsterが革新的で優秀なサービスであることも認めていました。

一時はレーベルに対し楽曲使用料の支払いを条件とする契約まであと一歩のところまで行きました。しかし、レコード業界はお互いの抜け駆けを牽制しあうばかりで合意に至らず、最終的にNapsterを違法認定し、サービスを終了させる道を選んだのです。

結局、Napsterは裁判に負け、Napster本家のサーバーは停止されました。しかし、サービス終了を恐れたハッカー達はいくつものコピーサイトが立ち上げ、ファイル共有ソフトの根絶は不可能なことが証明されました。レコード業界は裁判に勝ちながら、本質的な勝負には完全に敗北した形になりました。

iPod革命 -アップルの音楽業界参入-

MP3ファイル自体は世界中で増殖していましたが、MP3プレイヤーは様々なメーカーから発売されていたもののヒット商品は皆無で、一部のオーディオマニアのアイテムでした。そのため、移動中にMP3を聴く手段は、CD-RにMP3データをコピーして、ポータブルCDプレイヤーで聴くというスタイルが主流でした。

そんな状況の中、Appleのスティーブ・ジョブズ氏は、MP3プレイヤー市場を独占するイメージを見出し、音楽業界への参入を試みます。

2001年~ 【iPod誕生】ポケットに1,000曲入れて持ち歩く

2001年1月に音楽ファイル管理ソフト「iTunes」、同年10月に「iPod」が発表されました。

初代iPodの容量は5GBで160bpsのmp3楽曲を約1,000曲収録可能。既存のMP3プレイヤーの課題だった転送時間もFireWire接続にすることで、当時のUSBで5時間かかるところが10分まで短縮されました。

さらに1,000曲のライブラリの中から希望の曲を再生させるまでの工程も、タッチホイールのおかげでスムーズに動かせます。

難しい作業は、パソコン側のiTunesに任せることで、iPodは「音楽再生に特化した小型のコンピュータ」という新たなジャンルのデバイスを生み出したのです。

さらに、iPodの特筆すべき特徴はシャッフル再生機能です。CDやMDにもシャッフル再生機能はありましたが、1,000曲が収録可能になったことで、「次にどの曲がかかるか見当もつかない」というレベルに到達したのです。意図しない曲が再生されることで、リスナーの意識の外の「聴かれることのなかった曲」へのアクセスする道が開かれました。ユーザーの音楽体験をガラッと変えたのです。その後発売された、シャッフル再生を前面に押し出したiPod Shuffleも人気を博しました。

▼初代iPod 現在もオークションサイトで取引されている

2003年~ 【iTunes Store】楽曲のダウンロード販売にはじめて成功した

iTunes Store以前にも楽曲のダウンロード販売サイトはいくつかありましたが、Napster以降その価値を失い、すっかりなりを潜めていました。

有料コンテンツがNampsterのような無料のサービスに対抗するためには、検索スピード、ラインナップ、ダウンロードの手軽さなど、あらゆる面で勝っている必要があります。しかし、既存のダウンロード販売サイトは全ての面でNapsterに遠く及ばないレベルだったのです。

Napsterを違法認定する形で勝訴したレコード業界にとってNapsterに勝る性能をもつ「合法な配信システム」の確立が急務でした。そこで、iPodで成功を収めたAppleに白羽の矢が立ちます。ジョブズ氏は、購入前の試聴、アルバム単位ではなく一曲ごとのアラカルト販売など、レコード業界に対して数々の提案をします。

このような提案を受けても、メジャーレーベルの役員達の腰は重いものでしたが、ジョブズ氏の「iTunes StoreはまずMacでのみ展開する。Macのシェアはたったの3%であり、失敗したとしても取り返しはきく」という文句に承服し、運命を託します。

メジャーレーベルを取り込むことでラインナップを確保し、利便性においてもNapsterにひけを取らないiTunes Storeは2003年にアメリカでリリースされ、たった1週間で100万曲ものダウンロードを記録しました。それまでの全てのダウンロード販売の累計数を一気に超えたのです。日本では2005年にリリースされ、日本人にも受け入れられました。

iTunes Storeは、その後Windows機にも対応することになり、デジタル音楽の「流通」を、その手中におさめます。

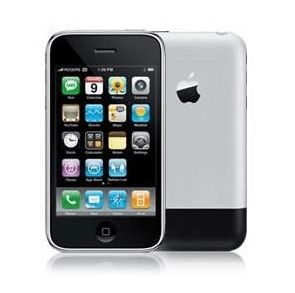

2007年~ 【iPhone登場】スマホで音楽を聴く時代の到来

「タッチ操作のできるワイドスクリーンのiPod」「携帯電話」「インターネットコミュニケーター」

iPhoneは、以上の3点を融合させたデバイスとして2007年6月29日に発表されました。iPhoneの登場により、MP3プレイヤーと携帯電話を別々に持ち歩く必要はなくなりました。また、パソコン無しでもiTunes Storeに接続し、楽曲の購入ができるようになりました。

スマホの進化の道を辿ると、海外ではタブレット端末に電話機能を追加する流れがあり、日本では逆にガラケーが多機能化してスマホになった背景があります。そんな中で、iPhoneは音楽プレイヤーであるiPodを先祖として誕生した経緯があります。

ストリーミングサービス -定額制型音楽配信サービスの隆盛-

iTunes Store以降、アップルの収益が右肩上がりな一方で、レコード業界の売り上げは低迷の一途を辿っていました。海賊版ダウンロードサイトは依然として存在しており、2005年から登場したYouTubeを代表する動画サイトも原因のひとつと指摘されていました。

そんな状況の中で、ストリーミングサービスを利用した定額制音楽配信サービスというビジネスモデルが現れます。Napster時代から構想はされていましたが、当時は技術的に困難でした。しかし、通信網とデバイスの進歩が実現可能なレベルに追いついたのです。

2008年~ 【Spotify誕生】海賊版サイトが激減

高校生の時にNapsterに衝撃を受けたダニエル・エク氏がファイル共有ソフト「uTorrent」を開発。その技術を応用して作られたのがSpotify(スポティファイ)です。2006年スウェーデンで創業、2008年10月にサービスを開始しています。

spotifyの音楽配信形態はダウンロードではなくストリーミング形式で、音楽ファイルをパソコンやスマホに保存ができません。なので、海賊版に困っていた大手メジャーレーベルも協力を決めました。

Spotifyは有料会員からの課金収入のほか、無料会員への広告表示による収益で運営費を賄い、レーベルやアーティストには楽曲使用料を支払っています。その後、Spotifyのユーザーは増え続け、発足後5年間で海賊版サイトのユーザー数を半減させることに成功しました。

2015年頃~ 【大手IT起業の参入】音楽はダウンロードからストリーミングの時代へ

2015年には、これまで様子を見ていた様々な会社が音楽ストリーミングサービス事業に参入してきました。Google Play Music、Amazon Prime Music、AWA、LINE MUSICなどです。iTunes Storeというダウンロード販売サイトを擁し、ある種ライバル関係にあったアップルもApple Musicをスタートさせます。

2016年には、アメリカではパッケージとダウンロードを抑え、ストリーミングサービスが音楽の総売上の半数以上を占めるようになりました。2017年現在、定額制で聞き放題の音楽ストリーミングサービスは日本でも普及し始めており、最先端の音楽の楽しみ方になっています。

詳しく音楽ストリーミングサービスについて詳しく知りたい方はこちらをご覧ください。

音楽産業の発展がもたらすもの

つい最近まで、音楽は選ばれた一部の人間しか音源化することが出来ませんでした。楽曲の録音・複製・販売までに巨大なコストがかかったからです。ところが現在では、国によって経済的・政治的な制約はあるものの、ほぼ誰でも自分の楽曲を発信できるようになり、世界中の人に聴いてもらえることが可能になりました。

技術の進歩は、確実に音楽の可能性と選択肢を広げています。

音楽は人間同士がお互いの感情や記憶のフィルターを通して響きあうものだと思います。音楽の作り手と聴き手が意思を持った人間である限り、感動が生まれ、音楽を取り巻く人の人生を豊かにしていくはずです。

音楽産業は形を変え続けていますが、音楽の本質は不変です。産業的規模の変化だけでなく、音楽を通した人と人の関わり合いがより豊かになることが、音楽産業の真の発展と言えるのではないでしょうか。