みなさんは「IoT」を知っていますか?

2020年には、IoTの市場規模が3兆ドルになると言われていて、大企業や有名なコンサルタントが一斉に「IoT! IoT!」と叫んでいます。

一般の人には関係ないように思われるIoTですが、実は見えないところで私たちの生活にじわじわと入り込んで来ています。

- 最近よく”アイ・オー・ティー”って聞くけど、IoTって結局何なの?

- ”モノのインターネット化”ってどういう意味?

- IoTはどんな業種やサービスでどのような活用事例があるの?

- IoTが発展した未来はどんな世界になるの?

という方も多いと思います。

この記事では、「IoTとは何か?」から「IoTが発展した未来像」まで、私たちの生活にしれ~と入り始めているIoTについて、誰にでもわかりやすいように15の図表で解説します。

IoTとは?読み方は「アイ・オー・ティー」意味は「IoT = PtoP × M2M」

IoTとは、「Internet of Things(インターネット・オブ・スィングス)」の略で「モノのインターネット」と訳されています。IoTの読み方は「アイ・オー・ティー」です。

IoTとは、センサーと通信機能が組み込まれたモノがインターネットを通じてあらゆるモノと繋がり、互いの情報・機能を補完・共生し合う状態を指します。第一の目的は監視・管理対象の機器のデータを収集し、状態を把握し、システム全体を最適な制御下に導くこと。第二の目的はデータの蓄積・分析から新たな知見を獲得し、新たなソリューションを開発・提供することです。

簡単に言うと、IoTが目指す理想は、今までパソコンやスマホのみで構成されていたインターネット社会に、家や職場、街中のあらゆるモノを取り込み、お互いの情報や機能をシームレスにやり取りし、活用することによって人間社会をより豊かにすることです。

IoTを理解すべき上で注意すべき点は、IoTは非常に幅広い意味合いを持っているバズワードであることです。IoTを十分に理解するには、まず以下の2つを知る必要があります。

- PtoP (Person to Person) :ヒト同士が繋がるためのインターネット

- M2M (Machine to Machine) :キカイ同士が繋がるインターネット

今までのインターネットは、SNSのような「ヒトとヒトをつなげる」PtoPのサービスが一般的でした。一方で、「モノとモノがつながる」M2M(エム・ツー・エム)と呼ばれる領域も存在します。

IoTは、PtoPとM2Mがインターネット上で重なり始めるという意味で「IoT = M2M × PtoP」と表現できます。

日本を代表するコンサルタントの大前研一氏は、著書で次のように説明しています。

IoTとはセンサーを組み込まれたものが、インターネットによって繋がるようになったことを指す

例えば、スマホで家電を管理できるアプリがIoTだと思っている人も多いと思います。しかし、アプリやセンサーの入った家電はIoTのほんの一部でしかありません。

スマホや自動車、衣服や鍵、道路、空間、電信柱、窓、マスク、鍵、サッカーボール、芝生、ペット、人間、クジラ、ウミガメなど地球上のあらゆるもの全てにセンサーを入れることが可能です。それら「すべてのモノがインターネットにつながる状態がIoT」と大前氏は説明しています。

つまり、世の中全体がインターネットに繋がっている状態が、本当の意味でのIoTなのです。一部では「全てがインターネットにつながる」という意味で、IoE(Internet of Everything)(アイ・オー・イー)と呼ばれ始めてもいます。

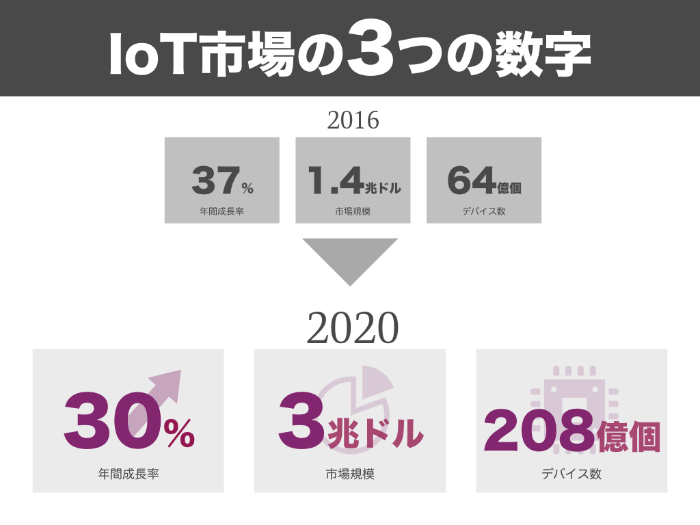

2020年のIoT市場を読み解く3つの数字

IoT市場が2020年に向けてどのように成長していくのかを紹介します。

①市場成長率:年率30%

IoTの成長率は年30%と言われています。毎年30%伸びる可能性を秘めている市場は極めて少ないので、様々な企業が「IoT! IoT!」と声高に叫んでいるのです。

②市場規模:3兆ドル

2020年にIoTの市場規模は3兆ドルになると言われています。3兆ドルは、世界の時価総額トップ4社を合計した金額とほぼ一緒です。

- Apple:8,385億ドル

- Amazon:7,580億ドル

- Microsoft:7,185億ドル

- Google:7,070億ドル

③デバイス数:208億個

2020年時点にIoTでつながるデバイス数は、208億個と言われています。これは、2017年現在の通信端末数(スマホ等)70億台の3倍という膨大な数です。

IoTが注目されている3つの背景

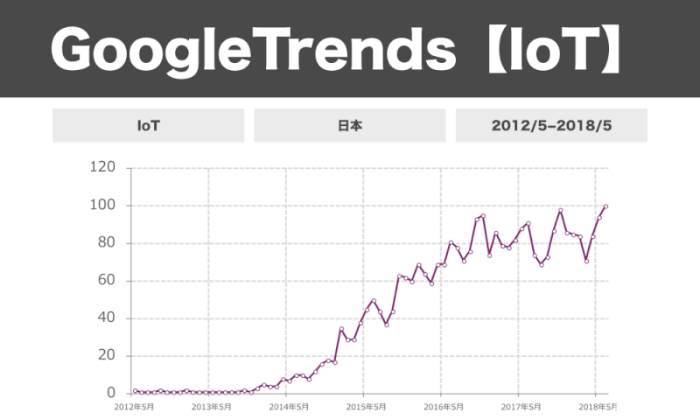

Google Trendsによれば、2013年ごろから世界中で、特に日本と韓国で検索数が右肩上がりとなっています。以下の図は過去五年間の日本における「IoT」の検索数の推移です。

なぜ、IoTという言葉は、現在これほどまで注目されているのでしょうか?その大きな3つの理由をご説明します。

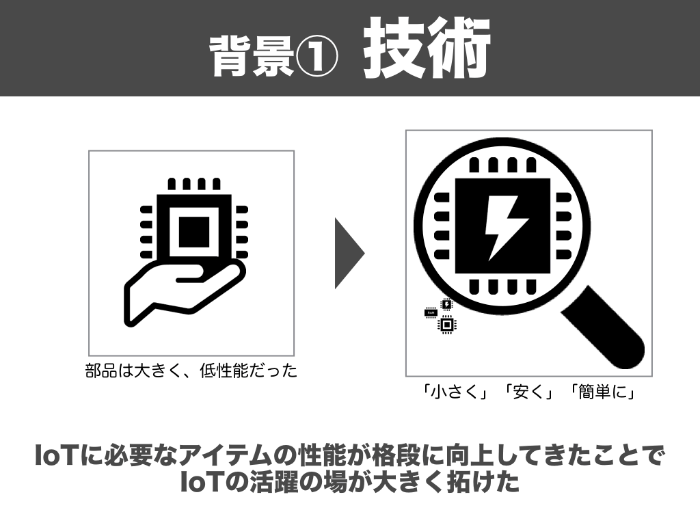

背景①【技術】アイテムが小さく・安くなった

「ムーアの法則」という言葉を聞いたことがありますか?ムーアの法則とは、コンピュータに内蔵されるチップの性能が、18ヶ月ごとに2倍になるという法則です。

性能が2倍になるということは、チップの大きさが半分になるとも言えます。チップ以外にもコンピュータの中に入っている部品は、近年どんどん小さくなってきています。電子機器の小型化により、今まではできなかったことができるようになってきたのです。

その例として、スマートハウスがあります。家電にコンピュータを内蔵するには、小さなスペースにチップを組む必要があります。さらに、コードをつなげて行なっていた有線通信を、Bluetoothなどの無線で出来るようにする必要があります。

チップの小型化と無線技術の発展が、スマートハウスに代表されるモノのインターネット化を加速しているのです。

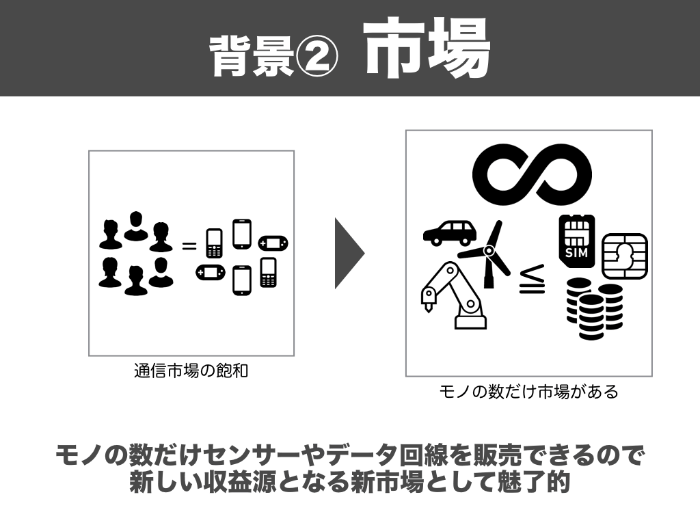

背景②【市場】既存のICT市場が成熟し飽和状態

既存のICT市場とは、情報通信などのコンピュータやネットワーク関連の業種を指します。代表的なものに、スマホやインターネット、それらを支える通信インフラの市場があります。

実は、スマホやパソコンの販売台数は年を追うごとに横ばいになっています。つまり、売れなくなってきているのです。なぜなら皆がすでに持っているためです。

そこで、通信事業者は次なる成長機会を求めて、IoTに目をつけました。ドコモやKDDI、ソフトバンクなどの大手携帯会社は、2015年頃から企業のIoT支援プランの提供を開始しています。

今までの競争は「人同士のコミュニケーション」の市場でしたが、「モノ同士のコミュニケーション」の市場へと変わってきているのです。

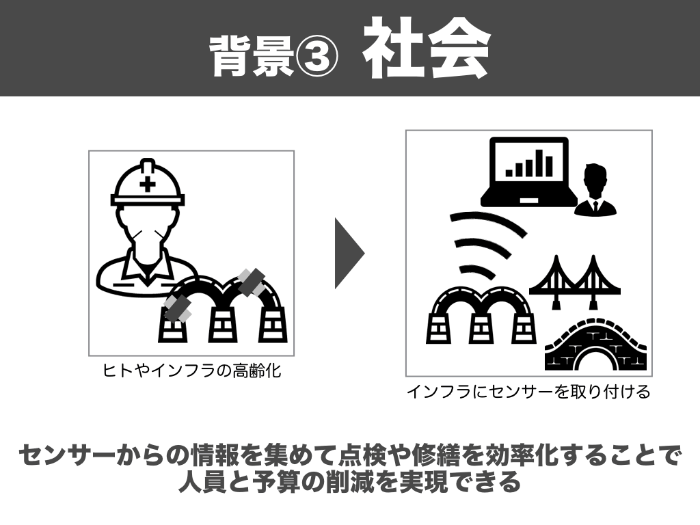

背景③【社会】設備も人も老朽化・高齢化

日本の少子高齢化が叫ばれて久しいですが、実は道路や橋、水道管といった公共設備も同じように高齢化の一途を辿っています。設備が古くなると、壊れる危険性が増すので、修繕が必要になってきます。

しかし、働き手が減っていたり、経済が鈍化し税収が減る日本では、公共事業の修繕にかかる予算を圧縮する必要がでてきます。すると、設備の点検や修繕、新たな設備の建設は、難しくなります。

そこで、今まで人が行ってきた設備の点検を、機械に任せようと言う動きが高まってきています。

例えば、NTTデータは、橋にとりつけるセンサーを開発し、振動などのデータから補修が必要かを教えてくれるシステムを実用化しました。すでに、世界各地に輸出され始めています。

このように、人手が減っても対応できるように、設備のIoT化が急がれているのです。

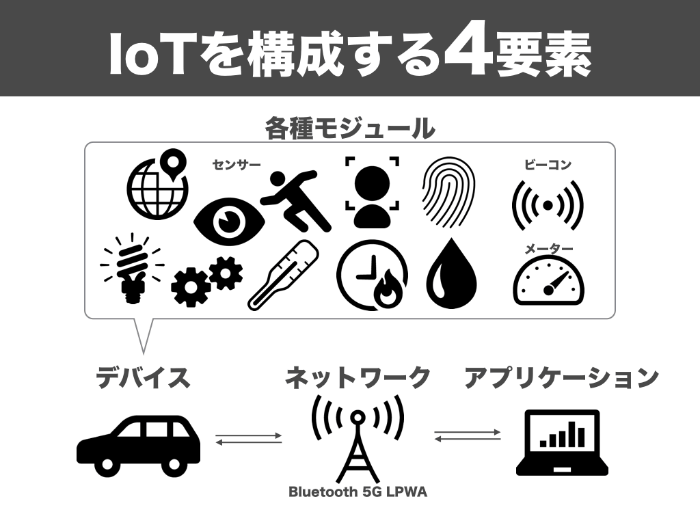

IoTを構成する4要素

IoTを構成するには以下の4つの要素が必要です。

- デバイス

- 各種モジュール

- アプリケーション

- ネットワーク

①デバイス

デバイスとは、インターネット化するモノを指します。車や家電、道、橋、様々なモノをデバイスと捉えることができます。

②各種モジュール(センサー、メーター、ビーコン)

各種モジュールは、デバイスに組み込む機器類のことです。センサーやビーコン、メーターがあります。センサーは、必要なデータを取得します。メーターは、センサーで得られたデータの異常を検知し、重要なデータを選別します。ビーコンは、メーターで選別されたデータを無線でクラウドへと送信します。

③アプリケーション

アプリケーションは、データを見える化するためのソフトのことです。モノから送られてくる様々なデータを統計分析し、人に分かりやすい形で表現してくれます。

④ネットワーク

ネットワークは、モノとクラウドをつなぐ通信設備や電波のことです。日本では、NTTやKDDI、ソフトバンク、IIJといった企業が回線設備を持っています。パソコンとマウスを無線でつなぐBluetoothなどの無線技術もネットワークに含まれます。

自動運転やドローンなど、IoTで期待されているモノはほぼ全て無線で繋がる必要があり、「無線技術の発展はIoTの鍵」と言われているので、ネットワークについては次の章で詳しく解説します。

IoT発展の鍵を握る2つの無線技術

IoTに求められる無線技術の条件は次の通りです。

- 高速・大容量

- 低遅延

- 多数同時接続

- 長距離通信

- 長寿命バッテリー

IoTにおける無線技術の中でも特に重要な「5G」と「LPWA」について説明します。

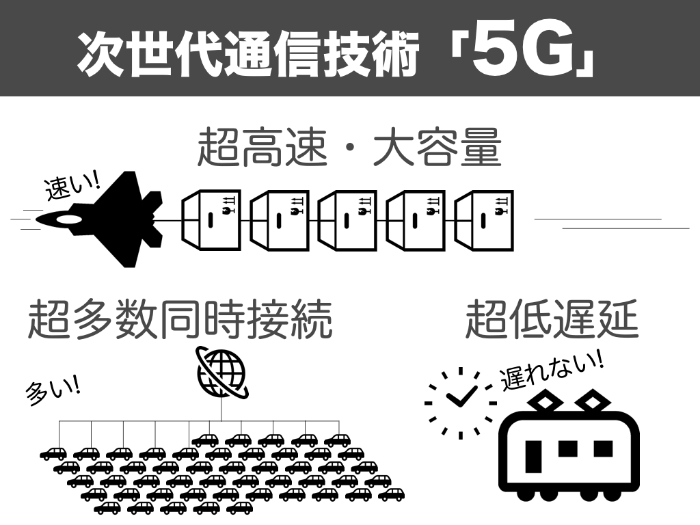

無線技術①無限にIoT化されるモノを同時接続できる「5G」

現在、モバイル通信に用いられている4G(LTE)の次世代通信技術として期待されている5Gは、「多数同時接続」「高速」「低遅延」を満たしたIoTのための通信技術と言われています。例えば、日本中の車を自動運転する為には、すべての車から常にデータを取得し続ける必要があります。なので、超多数のデバイスを同時に接続できる無線技術が必要なのです。

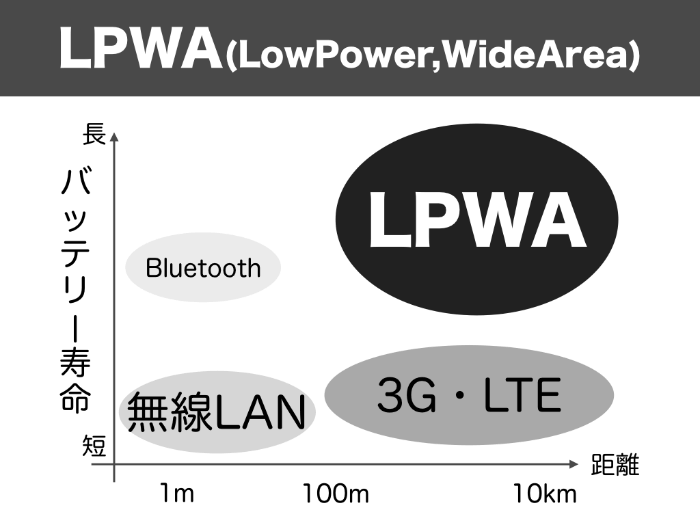

無線技術②バッテリー寿命を長く保ち、遠くまでデータが届く「LPWA」

一方で、バッテリー寿命が長く、広い範囲まで電波を飛ばせる「LPWA(Low Power, Wide Area)」という領域があります。例えば、電力メーター検針を機械に任せるには、少なくとも10年単位でバッテリーが持ち、かつ遠く離れた基地局まで届く無線通信の両方が必要です。LPWAの領域では、各通信会社が独自技術を既に提供しており、電力メーターの検針が人から機械に置き換わるのも時間の問題でしょう。

IoTの二類型「クローズIoT」と「オープンIoT」

IoTといっても、様々な捉え方があります。IoTを「共有性」という軸で見ると、「クローズIoT」と「オープンIoT」の二つに分けられます。

企業内で完結する「クローズIoT」

クローズIoTは、製品の高機能化・製造工程の効率化を自社のみの閉じられた環境で行うことを指します。このクローズIoTは、日本メーカーが世界をリードしてきました。

例えば、建機の世界シェア第2位のコマツという日本の会社があります。コマツは、工事現場に欠かせないショベルカーなどの建機を製造するメーカーですが、ショベルカーには様々なセンサーが内蔵されています。

コマツは、世界中に散らばるショベルカーから送られてくるデータをもとに、故障原因の発見や盗難された製品を探せます。また、現場ごとのショベルカーのデータをもとに、稼働率の高い現場に「もう一台どうですか」といった営業を行ってきました。

コマツのショベルカーには位置情報がわかるGPS等の様々なセンサーが内蔵されることで、「効率的な点検」「故障の予防」「効果的な営業」を可能にし、売上を伸ばし世界第2位にまで昇りつめました。

近頃、流行り出したような雰囲気を醸し出すIoTですが、「クローズなIoT」という意味では、数十年前から盛んに行われていたのです。

近年のIoT「スマートハウス」はまだまだ序章

オープンIoTの話をする前に、近年のIoTの事例を紹介したいと思います。最も代表的な事例は、スマートハウスです。

スマートハウスは家中の家電にコンピュータが入り、スマホでコントロールできるというものです。また、人感センサーの活用で、人がいない場所の電気を自動で消すといったことも可能になってきました。

ただし、スマートハウスは、「人とモノが繋がる程度のIoT」だと理解しておいてください。スマホと家電がつながっているだけなので、スマートハウスは、「モノのインターネット化」ではなく、「モノのスマート化」に留まっていると言えます。

全てのモノが繋がり、誰でも自由に利用できる「オープンIoT」

では、「モノのインターネット化の最終章」は、どういった状態なのでしょうか?

東京大学大学院の坂村健教授はオープンIoTについて以下のように説明しています。

「インターネットのように」会社や組織やビルや住宅や所有権の枠を超えてモノが繋がれる、まさにオープンなインフラを目指す言葉と捉えるべきだ。

具体例の一つに、建造物の中にもセンサーを内蔵する構想もあります。複雑に入り組んだターミナル駅の地下内において、「今自分がどこにいるのか」ということは、今までのGPSでは、役に立ちません。なぜならGPSは、真上から見たときの場所は特定できますが、何階にいるのかといった上下の情報は特定できなかったからです。これが、駅構内にセンサーがあれば、何階にいるのかまで特定することができるようになります。つまり、地下街の構造を立体的に捉えることができるようになり、複雑なターミナル駅でもスムーズな道案内ができるようになるというのです。

インターネットは、仕組みや仕様や技術が、誰もが使えるように公開される「オープンソース化」によって、爆発的に進化したと言われています。インターネットのように「オープンなインフラでIoTが利用されること」をオープンIoTは目指しているのです。

相対空間を認識するためにも使われる RFID(Radio Frequency IDentifier)というチップは、すでにマイクロソフトが支援していて、世界標準の規格です。また、提案者の坂村教授の意向で、全ての情報は公開されています。そのため、誰もが、このRFIDを活用して、あらゆるサービスづくりが可能なのです。

例えば、 道の中に埋められているRFIDチップと車椅子を連携させれば、車椅子の自動運転も可能になります。オープンIoTの世界では、車椅子メーカーが自動運転システムを開発しなくても、RFIDチップの仕様が公開されているので、誰でも自由にこのシステムを開発できるのです。

「様々な場所で」「たくさんの人により」「多様なサービスが」「自由に」生み出され始めた時、オープンIoTは成功したと言われることでしょう。

「IoT」と「AI」「ビッグデータ」の関係性

ここまでIoTを説明して来ましたが、次のような疑問を持っている方も多いのではないでしょうか?

- ビッグデータとIoTはどういった関係なの?

- AIはIoTはどう違うの?

ビッグデータとは、言葉の通り、大量の情報のことです。モノがインターネット化することで、得られる情報はこれまで以上に多くなるでしょう。例えば、世界中の車が自動運転車になったとき、すべての車から送られてくるデータ量は計り知れません。

AIとは、人工知能のことです。AIは、データを解析し、最適な解決策を導き出します。例えば、車から送られてくる大量のビックデータをもとに、AIが最適な道路状態にするために信号機をコントロールして、渋滞を減らすこと等が考えられます。

このように、IoTにビッグデータとAIを組み合わせれば、今まで人間ではできなかったことを行えます。ビッグデータとAIは「IoTを活用する際の技術的パートナー」と捉えておくとよいでしょう。

IoTが抱える主要3課題

急速な発展を続けるIoT市場ですが、さまざまな課題を抱えています。私達がIoTの恩恵を受けるには、3つの大きな課題を解決していく必要があります。

課題①【プライバシーの課題】データの所有権は誰のもの?

一つ目はプライバシーに関する課題です。

IoTのヘルスケア分野では、体重計や採尿などから得られた個々人の様々な身体データをクラウド上に保存することになります。しかし、そのデータはそもそも誰のものなのでしょうか?それを活用する企業はどこまでデータを閲覧して良いのでしょうか?さらにはデータが流通・流出してしまったら?

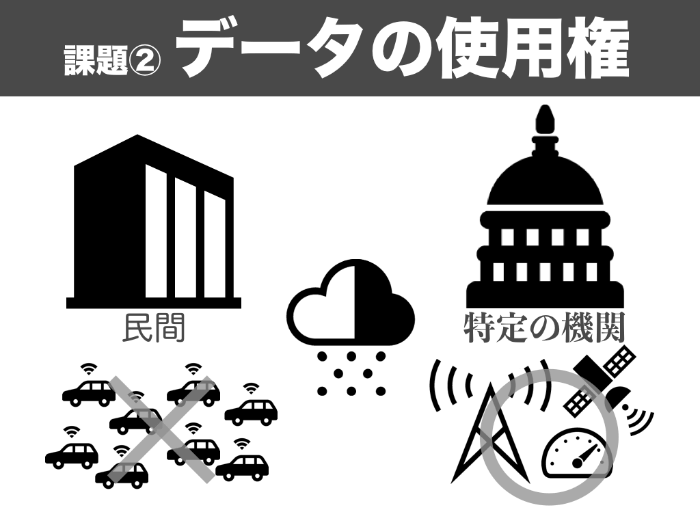

課題②【法律の課題】データの使用権は誰のもの?

二つ目は、法律の課題です。

例えば、全国の車のワイパーにセンサーをつけることで、降雨情報をリアルタイムに知ることができます。実際に、慶應義塾大学は、名古屋の1,500台のタクシーにセンサーをつけて雨の観測を実施しました。実験は成功しましたが、このとき問題となったのが気象庁からの通告です。

「天気に関する情報は気象庁しか扱うことができない法律になっている。なので、全国の車のワイパーの情報から雨に関する情報を扱ってはいけません」

気象庁の観測よりも、全国8,000万台の車から情報の方が、即時性や局地性では優位性があるでしょう。しかし現状では、法整備が追いついておらず、一部機関がデータの使用権を独占しています。

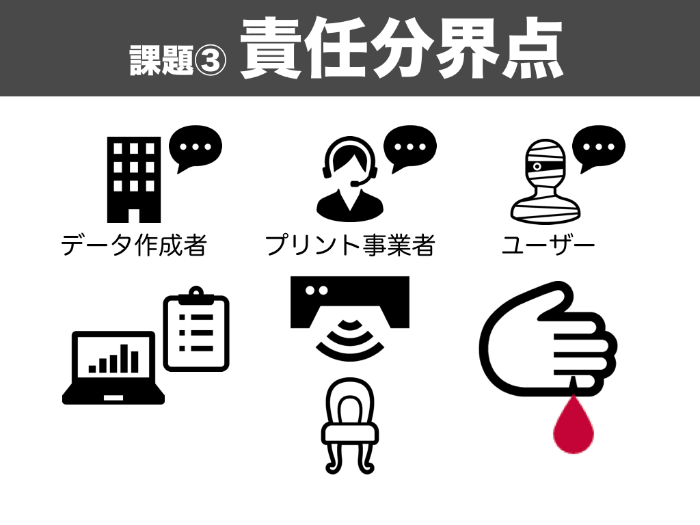

課題③【責任所在の課題】3Dプリンタ製品で怪我したら?

三つ目は、責任所在に関する課題です。

IoTの分野で特に期待されているのが3Dプリンタです。3Dプリンタは、自分の好きなモノを低いコストで製造でき、人気を集めています。しかし、もし3Dプリンタで製造した製品で怪我した時は、誰の責任なのでしょうか?3Dデータの作成者が悪いのでしょうか?3Dプリンターメーカーでしょうか?それとも3Dプリントを実行した人でしょうか?もしくは使っていた人でしょうか?このように、3Dプリンタの例をとっても、責任分界点の課題が残されているのです。

これら3つの課題は、企業や国を巻き込んで議論されていくので、解決には時間がかかりそうです。

IoT活用事例10選

IoTが実際に活用されている事例を10つ紹介します。見出しを見ればどんな内容か想像できると思うので詳しくは紹介しませんが、気になる事例があればリンク先をご覧ください。

- 【ウェアラブル】服につけるだけで心拍数・筋肉・体温がわかる

- 【ウェアラブル】血糖値を管理できるコンタクトレンズ

- 【スポーツ】加速度センサー付きのサッカーボールで「キックスピード」「回転数」「飛行軌道データ」等を可視化

- 【ライフスタイル】加速度センサー付きのベッドでパートナーの浮気を検知しスマホで通知

- 【スマートシティ】自動販売機を監視カメラ化 地域の防犯・防災強化

- 【スマートシティ】駐車場の空き情報を教えてくれてる「Streetline」

- 【介護】加速度センサーでドアの開閉を検知 高齢者の安否確認も可能

- 【医療】遠隔地とつながる医療現場

- 【農業】レーダー付きドローンで農薬が必要な箇所を自動認識&散布

- 【自動運転車】ドライバーレスな社会

まだまだIoTの活用事例を知りたいという人は下記の記事でまとめていますので、のぞいて見てください。

IoT社会の未来の1日

IoTが進んだ未来、私たち人間の生活はどのように変わっていくのでしょうか?

眠りが浅くなったタイミングでカーテンが自動で開き、明るい日差しで気持ちよく目覚める。目を開けると、天井にはその日のスケジュールが表示。ベッドから起きてキッチンに行くと、体調に合わせた朝食が用意されている。昨晩飲みすぎたので、今朝はAmazonからドローンで自動配達された「しじみの味噌汁」が朝食に。

仕事に出かけようとドアを開けると、そこには自動運転車が待機している。乗車後はずっと3D映画を観ながら、安全に最短ルートでオフィスに到着。オフィスはスマートセキュリティ、顔認識でドアが自動オープン。専属の秘書が内臓されたスマートデスクに座ると、未読メールは自動分類・処理されており、最重要メールのみを返信。VR会議でアブダビのエグゼクティブと自動同時翻訳でハードネゴ。

ランチは、生きたまま腸まで届く乳酸菌型ナノロボット入りのアラビアータ。数時間後、乳酸菌ナノロボットから肝臓の異常が検知され、AIドクターからAR電話で、禁酒を勧められる。

仕事中でも幼稚園に通っている子供の様子をモニターでチェック。実家の高齢の両親の異常を知らせるアラートは今日も通知ゼロ。スマホから家の掃除とゴミ捨てをロボットに指示。

仕事が終わると、スマートウォッチが今日の気分・体調に合わせたオススメのレストランを提案。入店と同時に、好みの食材・味付け・量がシェフに伝えられる。氷抜きのオレンジジュースで乾杯。全ての食材はその場でトレース可能なので安心・安全。デザートのラズベリーパイを食べながら、クラウド型自動決済をして退店。シューズから「運動不足」と指摘され、ウォーキングで帰宅。

家に着く頃には、湯船にはお湯が張っている。湯船の中では疲れている部位を集中的に水流マッサージ、虫歯菌検知歯ブラシで歯磨きを済ませると、寝室は快適な温度に調節されており、心地よい眠りに誘う音楽が壁から流れ、照明がだんだんと落ちていく。気づいた頃には、夢の中。

こちらの記事では最新IoTデバイスをまとめています。

まとめ:IoTが実現してくれる未来は明るいか?

IoTに対して、日本では「企業」の「効率化」のイメージが強いですが、欧米では「社会」の「変革」が起きる分野として期待されています。モノとモノがつながり、想像もつかない多様なソリューションが生まれ、私たちの未来は劇的に変わるかもしれません。

IoTは、人間の負担を大幅に減らしてくれると、大いに期待されています。例えば、道路に組み込まれたセンサーのおかげで自動運転が主流になれば、運転する手間はなくなります。その時間を活用して、映画を観たり、仕事をしたりすることが可能になります。

しかし、一部では否定的な声も上がっています。今までタクシーの運転手として働いて来た人たちから機械が仕事を奪っていけば、彼らは新たな職を探す必要が出ます。そのため、タクシー業界からの反発は然るべきでしょう。

車が誕生し、馬車がなくなりました。インターネットの誕生で、幾つもの産業が衰退しました。IoTが実現してくれる、より便利な社会の誕生で、多くの人の仕事がなくなることでしょう。

また、モノとモノがインターネットで繋がるにつれて、人と人のリアルな結びつきは薄れていくでしょう。人間同士の生身の交流機会が減った社会は、果たしてHAPPY×HAPPYなのでしょうか?

人間の「便利な生活がしたい」という欲求が止められないことは、歴史を見れば明らかです。ただし、目先の利便性の追求が、長期的な幸福に繋がるとは限らないことは忘れたくないものです。とはいえ、社会のIoT化は、確実に加速していくでしょう。IoTが、利便性の向上だけでなく、人らしい豊かな社会を実現してくれると私は期待しています。

- 参考書籍